ピアノ教室で上達が速い子供はリズム感を鍛えて、演奏力アップ!

こんにちは。広島市安佐南区 横山美和ピアノ音楽教室です。

リズムとは、周期的に反復、循環する動きの事です。

音楽的には、音の時間的進行の構造とされ、音楽の三要素である「リズム」「メロディー」「ハーモニー」のうちの1つです。

そして、リズム感とは身体で感じる一定、もしくは自由な身体的感覚のことであり、音楽以外にも、話し声、足音、波の音、ブランコの揺れなど繰り返されている調子もリズムと称されます。

ですから、「リズム感」は音楽を身体で感じる感覚で、また、決まった形ではなく自由なリズムを持っているというのもリズム感になります。

このリズム感は小さいうちから、遊びの中で身に付けることができ、ピアノレッスンにおいても特に重要な要素。

リズム感が身に付けば、ピアノ上達はもちろんのこと、スポーツの分野、語学にも役立つと言われています。

それでは、リズム感を養うにはどうすれば良いのかお伝えしていきましょう。

もくじ

音楽に必要なリズム感って何?

――「リズム感がない」とはどういう状態?

単純に「リズムに乗れない」ということ。

例えば、手拍子のタイミングがズレてしまう、スキップが出来ない、ダンスが踊れないなど、身近でリズムに乗れないと感じることがあると思います。

それと同じで、ピアノを弾くときにリズム感がないと、テンポも定まらないし、メロディーもきれいに歌えなくて、正しく弾けないということになってしまいます。

しかし、「リズム感」はトレーニングによって鍛えることができますのでご安心を。

――「リズム感が良い」とはどういう状態?

演奏する際、正しい一定のリズムで弾ける、身体全体でリズムや拍子を感じて演奏できるということです。

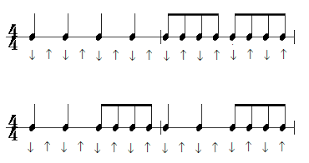

ピアノは両手で別の動きをするので、一定のリズムを感じながら、同時に別のリズムも感じられるようにならないといけません。

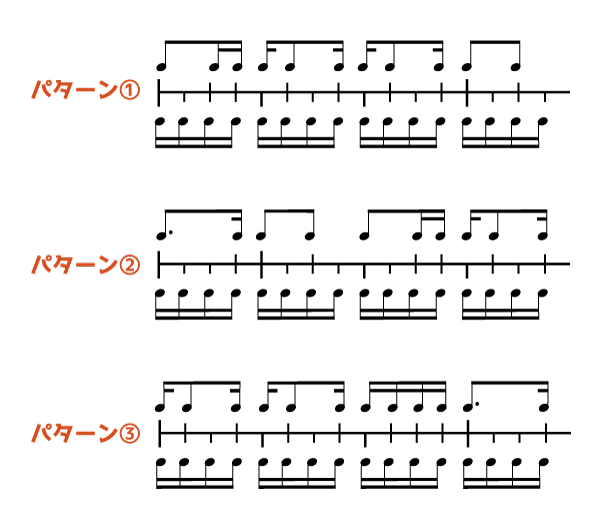

※次のリズム譜のように、右手、左手で別のリズムを感じるということです。

リズム感が良ければ、両手奏の習得が早くなるというメリットもあります。

幼児からできるリズムトレーニング

①音楽に合わせて身体を動かす

「リトミック」という言葉を聞いたことがありますか?

リトミックは まさにリズム感を養うトレーニング

音楽に合わせて手を叩いたり、タンバリンなどの簡単な楽器をたたいたり、身体を動かすことで、リズム感を伸ばしていきます。

レッスンやリトミックのお教室に通えば効果的ですが、お家でもできることもあります。

ピアノが弾けなくても大丈夫ですのでぜひお子さんと一緒に試してください!

《

お子さんの好きな曲を流してあげればテンションも上がりますね!(^^)!

カスタネット、タンバリン、たいこなど簡単な楽器を使って音楽に合わせてたたくのもおススメです。

ピアノが弾ければ、テンポや音の大きさを変えたり、華やかにしたり、悲しくしたりと、様子を見ながらアレンジできます。

②リズム譜を使って練習する

音符の種類、長さを覚えて、単純なリズム譜をたたいてみましょう。

まずは四分音符、二分音符、八分音符からスタート♬

この時、一定のテンポ、速さでたたく、声に出してたたくことがポイントです。

教室では、

- 四分音符は「しぶ・しぶ・しぶ・しぶ」

- 八分音符は「8ぶ・8ぶ・8ぶ・8ぶ」

と音符の名称を略してたたいてもらっています。

慣れてきたら、「1.2.3.4.」にと数えながらたたいたり、可能ならメトロノームでテンポ感を感じながらたたくことができればより効果的。

③アンサンブルをしてみよう

ピアノでできるアンサンブルの代表が連弾です。

連弾はリズム感だけでなく、音感、和声感を身に着けることにも効果があります。

まずは一音だけを一定のリズム、テンポで弾けるようにします。

その後先生と一緒に連弾をすることで、自分のリズムだけでなく相手のリズムに合わせるということができるようになります。

上手に連弾できるようになればリズムに乗れないということが少なくなりますね。

小学生からできるリズムトレーニング

では、次にある程度リズム感が身についてきた小学生以降におすすめのトレーニングについてご紹介します。

①メトロノーム必須

幼児の場合、メトロノームの使用はよほどリズム感が良い場合のみにするのが良いでしょう。

なぜなら、テンポ感がまだ身についていない、メトロノームに気を取られる(遊び始める)など弊害があるからです。

しかし、小学生以降であればきちんとしたテンポ(一定のビート)の中でリズムを感じ取ることができるようトレーニングすることが重要になります。

テンポの変化に即座に対応でき、リズムの持つ「時間的長さの配分」を感じることが出来るようにしていきましょう。

②リズム譜を書いてみる

今練習している課題曲から、苦手なリズム、難しいリズムをワンフレーズ書き写してみましょう。

書くことは、視覚的にリズムを感じることができ、リズム感を鍛えるには非常に有効です。

そして、「拍」を感じることも大切です。

4/4拍子 6/8拍子 2/2拍子 5/4拍子など拍子によって音符のもつ価値 長さ(音価)が変わってきます。

また、4拍子には4拍子、3拍子には3拍子の持つ抑揚や調子、特徴があります。

- 4拍子…強 弱 中強 弱

- 3拍子…強 弱 弱

例えば、ワルツ、ポロネーズ、メヌエットなど舞曲がルーツの曲も非常に多いですね。

これらの曲の特徴を知れば、おのずとリズム感も変わってきます。

現在練習している課題曲から取り上げれば、演奏効果もあがります。

ピアノだけじゃない!リズム感はあらゆる面で役立つ感覚

リズム感はピアノのみならず、音楽全般、スポーツ、語学習得など生活全般に渡って必要な身体的感覚です。

音楽の起源は、木の棒で物をたたく(たいこをたたくイメージ)ところから始まったと言われています。

正にリズムによって音楽が作られたことを証明しており、それくらい音楽におけるリズムの重要性は高いとも言えます。

また、「生活リズムを整える」という言葉あるように、生きていくうえで、リズムを持って、規則正しく生活することは、心穏やかに生きていくための一つの指針になるでしょう。

ピアノ上達に欠かせない「リズム感」

実は、生きる上でも重要な身体的感覚の一部なのです。

ピアノ教室で上達が速い子供はリズム感を鍛えて、演奏力アップ!:まとめ

今回のポイント

1 音楽に必要なリズム感って何?

2 幼児からできるリズムトレーニング

3 小学生からできるリズムトレーニング

4 ピアノだけじゃない!リズム感はあらゆる面で役立つ感覚

リズム感は小さいうちからトレーニングすると自然に早く身に付きます。

しかし、何歳からでも鍛えることは可能です。

今回お伝えした方法は大人の方にも非常に有効ですよ。

早速、リズム感を身につける練習を始めてみましょう。